7月10日至11日,全球文明對話部長級會議在京舉行。中國人民大學與中央廣播電視總臺共同承辦的“文明交流互鑒與文化傳承創新”分論壇落幕后,一位來自埃及的嘉賓和朋友一起,專門帶著兩本書,請中國人民大學黨委書記張東剛在扉頁寫下寄語。

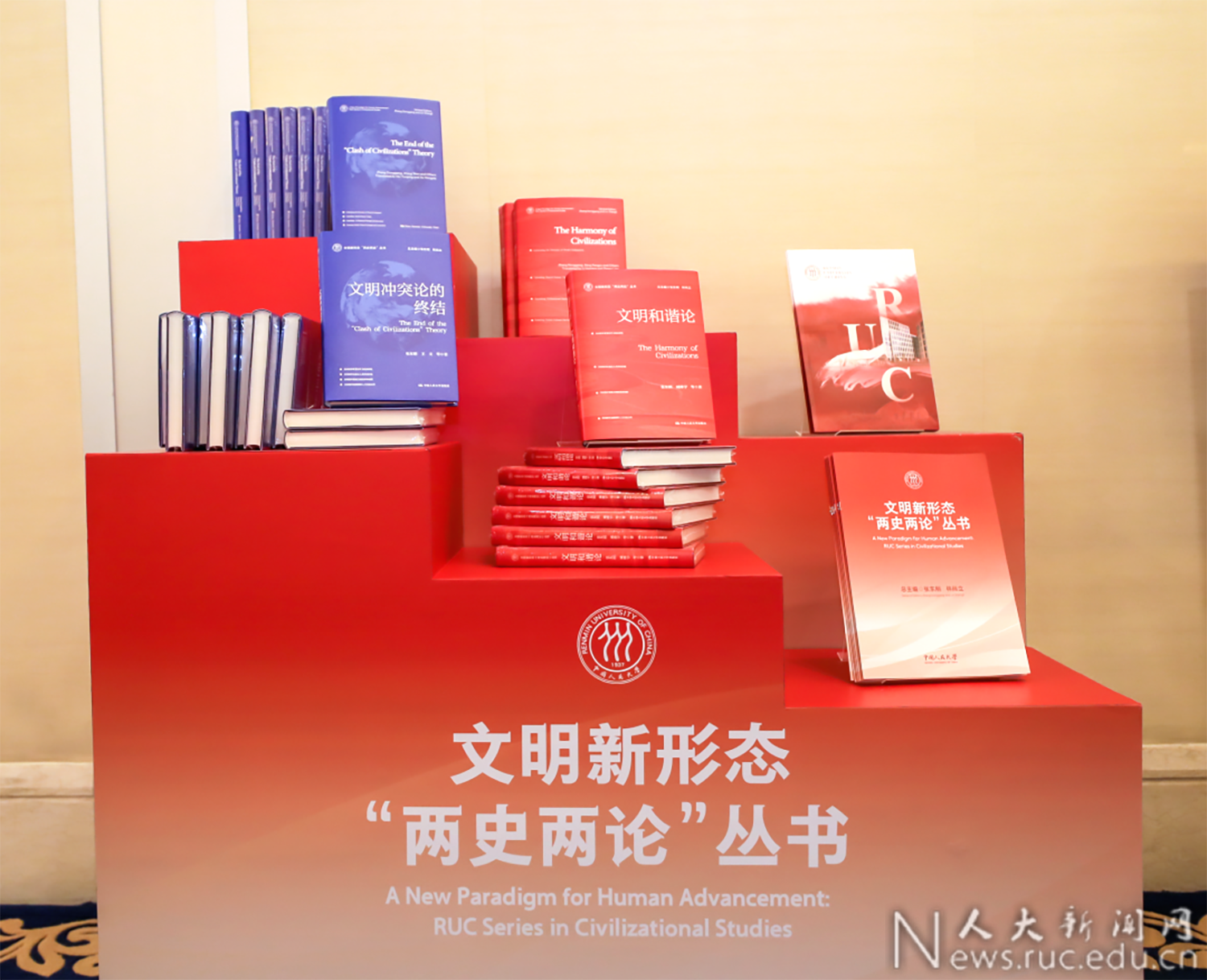

兩本書正是中國人民大學“文明史研究工程”首批研究成果——文明新形態“兩史兩論”叢書之《文明和諧論》《文明沖突論的終結》,由張東剛和中國人民大學哲學院院長臧峰宇,重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文等一起主持撰寫。同步推出的還有這兩本書的英文版,分別由中國人民大學外國語學院教師李慧明和張凌、牛云平和徐紅霞翻譯。

自2022年7月全面統籌推進,到2025年6月正式付梓,再到“亮相”全球盛會,歷時近三年,“兩論”經由多次學術研討、實踐調研和專家學者反復論證,最終凝練成兩本學術精華,為“文明史研究工程”的時間軸鐫刻新坐標。

這是中國人民大學踐行“三大全球倡議”、推動文明交流互鑒的關鍵行動,更是推動建構中國自主的文明學知識體系的堅實一步,為破解人類時代難題、構建人類命運共同體積極傳播中國聲音、中國理論、中國思想,充分彰顯了“為人類謀進步、為世界謀大同”的胸懷和擔當。

以文明和諧論取代文明沖突論

“文明沖突論”曾在世紀之交影響深遠。塞繆爾·亨廷頓預言,不同文明將不可避免地走向沖突與對抗的終點。

然而,它所描繪的世界圖景并未成為現實。正如習近平主席指出的:“多樣文明是世界的本色。歷史昭示我們,文明的繁盛、人類的進步,都離不開文明的交流互鑒。”在全球化持續深化下,文明對話與合作正成為時代主旋律。

在此背景下,《文明和諧論》《文明沖突論的終結》通過系統深入的論述,樹立中國人的“和諧論”、打破西方主導的“沖突論”,將中國發展實踐提煉升華為可傳播的文明智慧,倡導構建以人類命運共同體為核心的未來文明藍圖。

分論壇現場的書籍展位,“兩論”吸引眾多中外嘉賓駐足觀看,他們更對書中“以文明和諧論取代文明沖突論”的核心觀點產生了深刻共鳴。

“文化差異不應被視為障礙。”馬來西亞國會上議院前議長王茀明說,“我們應該將文明多樣性視為激發創造力、增強凝聚力的一種力量,共同為全球的和平與發展注入正能量。”

“‘文明’沒有涇渭分明的國家,只有‘流動’的邊界。”北京大學人文講席教授安樂哲說,“我們并非居住在封鎖孤立的國家當中,而是始終置身于多元文明交融共生的生態系統中。”

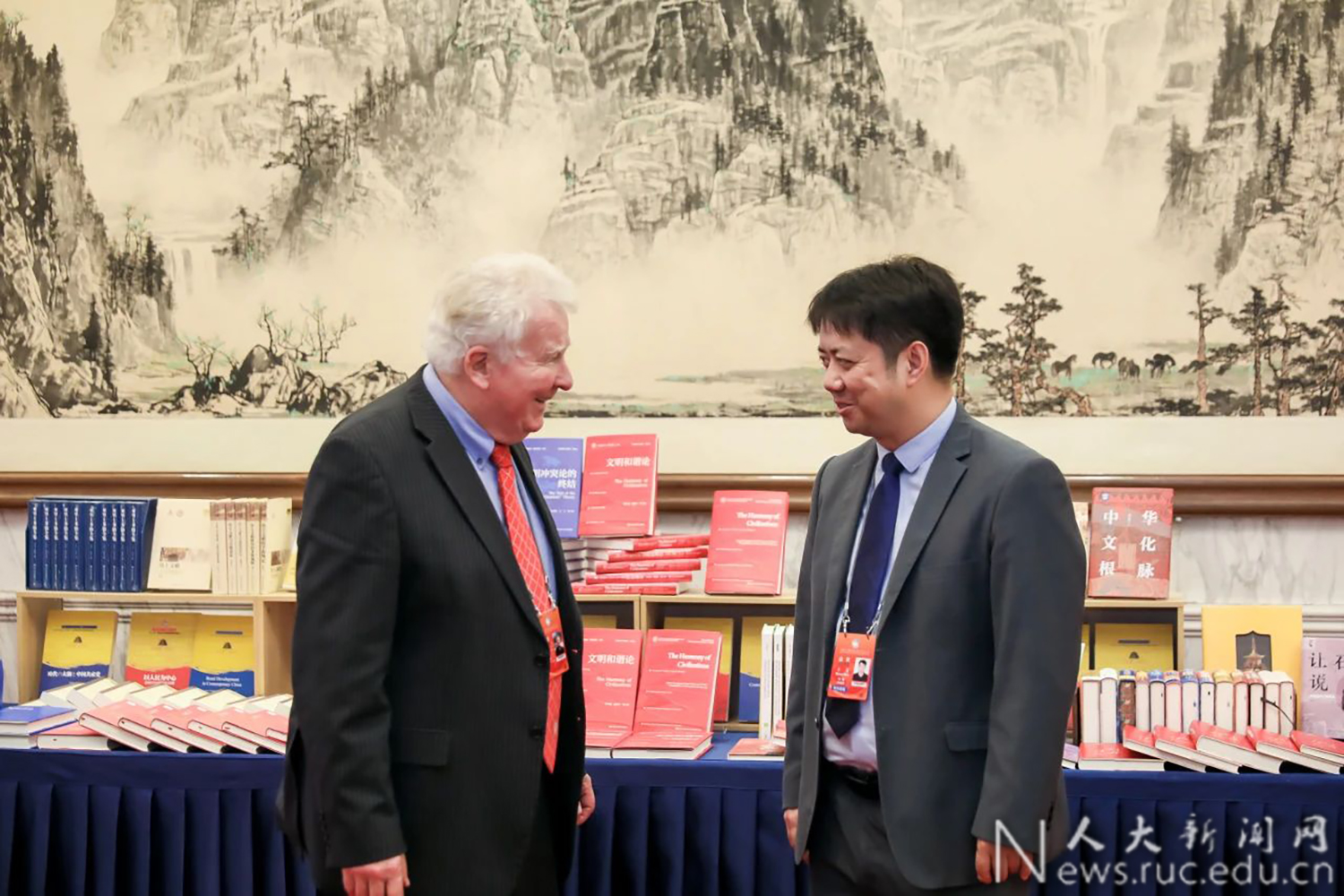

(安樂哲與王文討論叢書內容)

印度前商工部長兼民航部長蘇雷什·普拉巴卡爾·普拉布表示,“多樣化就是文化和文明的魅力所在。在數千年前,它就秉持著這樣的活力和多樣性。”

論壇上,中央廣播電視總臺聯合中國人民大學發布的《“我們的文明觀”全球民意調查》顯示,基于六大洲41個國家和地區的全球調查數據,91.8%的受訪者同意“不同文化之間的關系應主要是合作而非對抗”。各國人民對尊重文明、增進交流抱有強烈期盼訴求,破解“文明沖突論”、深化“文明和諧論”具有強大的民心基礎,更是應當肩負的時代責任。

在王文看來,“歷史終結論”或“文明沖突論”沒有正確反映國際政治的現實和人類社會發展的未來趨勢,而全球文明倡議打破了上述兩種論調,以包容互鑒取代隔閡沖突,是促進人類文明交流互鑒的中國方案。

《文明和諧論》《文明沖突論的終結》以全球文明倡議為指引、以學術打破西方主導的世界敘事話語權、回應文明交流互鑒的時代之題,它們向世界昭示:文明沖突論已經“終結”,不再具有生命力;文明沖突固然存在,但文明之間的交流、對話、融合,既如春雨般悄然滋潤萬物,更具有推動世界進步的驚人力量。

在文明交流互鑒的時代命題中勇立潮頭

文明既是基礎研究,也是戰略研究,更是大歷史觀研究。

“只有從文明的高度入手,才能更有效地解釋當代國際社會運行與人類發展的底層邏輯。”張東剛在接受中國新聞社采訪時曾表示,“人類社會向何處去,人類文明的未來形態等重大問題,都有必要置于文明發展的基礎理論中去進行反思性地把握。”

2022年7月起,中國人民大學全面統籌推進“文明史研究工程”。這是一項從歷史長周期比較分析中把握歷史脈絡,揭示我國社會發展、人類社會發展大邏輯大趨勢的具有重大意義的學術工程。

“以文明史研究厘清中國式現代化的歷史邏輯,以文明史研究增強歷史自覺、堅定文化自信,以文明史研究破除西方中心論,以文明史研究推進文明和諧論。”中國人民大學校長林尚立為這一工程點明目標。

除“兩論”外,“兩史”,即新的《中國文明史》《世界文明史》,現已完成十卷重磅著作。

“兩史”由中國人民大學原副校長、文學院教授楊慧林,北京大學歷史學系教授錢乘旦擔任首席專家,十位校內中青年學者擔任分卷主編,各卷又分別邀約校內外優秀學者加盟,集合一支精干團隊,從物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明等“五個文明”維度書寫新的文明史。

“兩史兩論”重大基礎研究推動史觀創新、史論創新,以全新視角闡釋人類文明新形態的豐富內涵,進一步推進其對中華文明的賡續和傳承、對世界文明的貢獻和創造,也是中國人民大學加快構建以中國自主知識體系為內核的中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系,答好“四個之問”的關鍵實踐。

以豐碩學術成果為基石,中國人民大學持續將“思想勢能”轉化為“行動動能”,不斷構建文明對話交流的新載體、新機制、新空間。

中國式現代化與文明新形態研究院、中華文明研究院等創新高地接續成立,積極建構文明學學科,學理化闡釋中國式現代化與人類文明新形態的科學內涵和實踐要求;

(2022年11月,中國人民大學中國式現代化與文明新形態研究院成立。)

通州·全球發展論壇、中歐文明論壇、世界漢學大會、亞洲政策論壇……飛躍全球的文明對話橋梁,在一系列品牌國際論壇平臺中架設而起;

(2025年6月,第九屆世界漢學大會期間,“漢學薪傳:青年漢學家圓桌”備受關注。)

創新組建全球領導力學院、絲路學院、國際組織學院,開設全球首個中意美“管理學三學士學位國際項目”,培育融通中外文明的青年力量;

在希臘、法國、匈牙利、津巴布韋、西班牙、巴西,六所文明交流互鑒合作研究中心先后落子,織就一張植根本土、覆蓋全球的文明交流互鑒研究網絡……

為人類謀進步,為世界謀大同。中國人民大學始終秉承賡續人類文明、推動社會進步、破解治理難題的重要使命,為推動全球文明交流互鑒、構建人類命運共同體注入強勁動力。

建構中國自主的文明學知識體系

“我們期待本書能拋磚引玉,推動國內新型文明觀與人類文明新形態的研究,促進國際社會對全球文明倡議的積極響應,推動不同國家、不同民族、不同文化間加強交流互鑒。”“兩論”的出版,見證中國人民大學在建構中國自主的文明學知識體系中邁出堅實一步。

“進一步推動文明和諧發展,要以具有中國風格和中國氣派的文化話語解讀中國道路、中國理論和中國制度,彰顯中華民族的主體意識和文化自我。”臧峰宇說。

總結提煉中華文明演進邏輯,探究文明交流互鑒的歷史經驗與發展規律,論述中國式現代化與文明和諧的發展道路……“兩論”著力以中國自主的文明學研究理路解析“全球文明倡議”的學理內涵與實踐啟示,闡述文明和諧論對促進文明交流互鑒、建設中國式現代化的文化形態、創造人類文明新形態的理論價值。

在五千多年漫長文明發展史中,中國人民創造了璀璨奪目的中華文明。中國共產黨和中國人民創造中國式現代化新道路、創造人類文明新形態,為解決人類面臨的共同問題作出了重大貢獻。

而西方形成的文明理論,不足以揭示中國式現代化對文明和諧繁榮發展、創造人類文明新形態的重大意義。

(2024年5月,在“中法建交60周年:遇見青年?遇鑒文明”青年對話會系列活動上,中法兩國青年演奏《茉莉花》。)

建構系統性、科學性的文明學學科,關乎能否更好闡釋人類文明新形態、關乎能否更好推進“兩個結合”,也關乎能否更好推進中外文明交流互鑒。

以“兩個結合”為方法、扎根中國式現代化鮮活實踐,闡釋中華文明的現代重塑與世界意義,正是“文明史研究工程”的主題,也是加快建構中國自主的文明學知識體系的應有之義。

從文明和諧的時代主張出發、闡釋建設中國式現代化的文化形態所需要的理論,體現了中國式現代化發展的實踐需要。這是編寫組在學術探索過程中形成的共識。“由此構建中國自主的文明學學科體系、學術體系、話語體系,建構中國自主的文明學知識體系,是當代中國學人應當承擔的歷史使命。”

在建構中國自主文明學知識體系的壯闊征程中,“兩論”如星辰錨定前路坐標。站在人類前途命運的十字路口,中國人民大學將繼續篤行不輟,發揮哲學社會科學在融通中外文化、增進文明交流中的獨特作用,為構建各美其美、美美與共的美好世界貢獻智慧和力量。