解讀人:中國人民大學國家發展與戰略研究院執行院長? 劉元春??? 采訪人:本報記者? 熊建

現在的通脹水平與我們的經濟增速是相適應的。對于我們進行價格改革、結構性調整、風險控制改革都比較有利

PPI下行不是短期現象,全球的制造業和原材料生產都處于去產能、去庫存的過程中

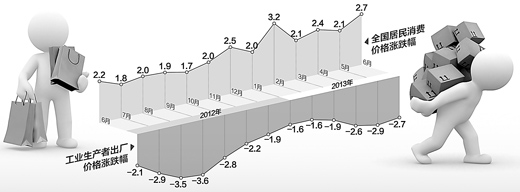

上半年,全國居民消費價格總水平比去年同期上漲2.4%,是一個比較理想的價格水平。而且這個價格水平與世界特別是發達國家的價格水平基本上是相當的。更重要的是,剔除食品和燃油類的價格,目前中國的核心CPI處于1%左右,說明供求關系基本平穩。

現在的通脹水平與我們的經濟增速是相適應的。發達國家物價水平都在2.5%左右,新興市場國家目前物價水平基本在4%—5%的水平,都處于相對 低位。這一輪經濟發展過程中,大家比較關注的是,廣義貨幣M2高漲的情況下,物價水平并不高。核心的原因就是全球經濟復蘇乏力,都處于產能相對過剩、產出 缺口為負的一種狀況。

總體來說,低通脹為改革提供了更大空間。CPI的增速不錯,價格水平相對較低,對于我們進行價格改革、結構性調整、風險控制改革都比較有利。因為如果出現高通脹或者通縮,可能都會由于宏觀經濟不穩定,從而使整體調結構、促改革的方案受到額外的壓力。

需要關注的是,PPI的下行不是短期現象,而是中期現象,而且還是一個全球現象。全球的大宗商品價格都處于低位,以制造業為主體的國家,PPI都處于負增長的狀況。可以說,全球的制造業和原材料生產都處于一個去產能、去庫存的過程中。

這個過程帶來PPI的下滑,是常見的現象。但是這種現象的延續,的確表明制造業、基礎產能和重化工業處于一種下滑狀態。核心原因一個是需求放緩,一個是新產能上馬導致供求失衡。

必須看到,我國當前去庫存、去杠桿、去產能的過程,比世界稍微緩慢一些,我們要警惕出現惡性循環。好在政府在這方面已經采取了措施,比如前幾天國務院發布的“金融十條”,對于產能過剩的行業做出了三類處理方式。