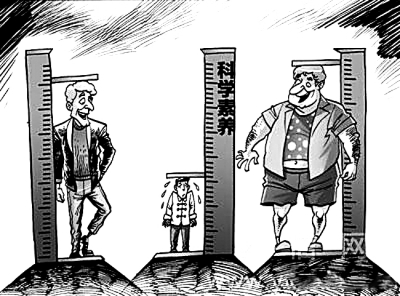

科學素養應從小培養

科學素養不能成為“短板”

中國科協第八次中國公民科學素質調查結果顯示,“十一五”期間我國公民的科學素養水平明顯提升,2010年具備基本科學素養的公民比例為3.27%,但這一比例與國外發達國家相比還有很大差距。談到公民的科學素養,人文社會科學工作者無疑是一個特殊群體。有專家指出,由于我國現行高中階段普遍采用文理分科的教育模式,容易導致此人群的科學知識及能力短缺。提升公眾的科學素養,尤其是人文社科工作者的科學素養,已成為提高國民綜合素質和推進建設創新型國家的關鍵一環。

記者也注意到一個現象,目前人文社科工作者,尤其在高校師生中,利用星座預測命運的現象極為普遍,甚至不少大學生面臨工作或婚姻抉擇時,也常問計于星座測試、塔羅牌占卜等方法。我國人文社科工作者的科學素養到底如何?目前主要面臨哪些問題?如何提高這一特定人群的科學素養?2009年,教育部專門開設人文社會科學研究青年基金項目對此進行專題研究。近日,記者采訪了該項目課題組主持人、中國人民大學黃文彬副教授。

人文社科工作者的科學素養總體超過公眾人群,但運用科技知識解決日常生活和工作中具體問題的能力不足

記者:此次調查的人文社科工作者主要指哪些人群?他們的科學素養情況如何?

黃文彬:我們在北京、湖北和云南3個省份中隨機抽取了82個單位的8000名人文社科工作者進行問卷調查。調查人群包括教師、研究生、管理者、出版工作者以及相關部門的服務人員等,涉及文、史、哲、經濟學、社會學、人類學、語言學、管理學等學科。問卷以2007年第七次我國公眾科學素養調查問卷和高中級公務員科學素養調查問卷為主要參考。

調查發現,對于隨機挑選的6個有代表性的科技觀點,人文社科工作者的回答正確率為70.1%,超過公眾人群的34.2%。但是,他們運用科技知識解決日常生活和工作中具體問題的能力稍顯不足。在治療和處理健康問題的首選方法上,33.1%的受訪者選擇看西醫,26.9%的選擇自己找藥吃,選擇看中醫僅占18.2%;另外,選擇自己治療處理、祈求神靈保佑和什么方法都不用的多達7.2%。在運用科學的方法處理具體問題時,僅49.0%的受訪者運用了科學的方法。

記者:人文社科工作者如何獲取科技信息?

黃文彬:在現有的科技信息獲取渠道中,22.7%的受訪者首選互聯網,居于首位。但獲取科學技術發展信息的最可信渠道,以科學期刊最多,占26.6%;其次是通過電視,占18.7%。互聯網僅排第五,占11.5%。這一結果表明,互聯網雖然已經成為人文社科工作者獲得科技發展信息的最常使用的渠道,但其可信度并不高,他們更信任學術期刊和電視等大眾傳媒的科技信息。

星座預測命運受青年追捧,尤其在高校中更為風靡

記者:在調查中,有沒有出現一些特別值得關注的現象?

黃文彬:讓人驚訝的是,星座預測命運受到青年追捧,尤其是在高校師生中更為風靡。六成多受訪者表示嘗試過星座預測,且相信者過半。青年熱衷于星座預測命運,73.4%的青年參與過星座預測,參與者中表示相信的占42.2%。

而且,在對教育部直屬高校教師或研究生的調查中,超過30%的受訪者參與過且相信星座預測人生,且學歷越高越相信。女性相對更加相信“求簽”、“星座預測”、“周公解夢”等預測命運。

記者:對此,有什么對策和建議?

黃文彬:研究發現,星座預測迷信的社會影響已在一定程度上呈現蔓延之勢,而且在青年中泛濫,對此問題要引起高度重視,建議可作為一個專題進行深入研究。首先,要加大輿論宣傳,創設正確認識“星座預測”等新鮮事物的社會外部環境,規范出版物管理,建議加強對星座預測等新鮮事物的針對性宣傳與教育。其次,要重新評判和估量“星座預測”等舶來品所帶來的影響,在學術領域對這一事物開展專題性調查并予以適當研討與關注,鼓勵促進人文社科工作者和科技工作者之間的廣泛互動,積極交流,適時將其納入學術討論和科學研究的范疇。可以定期或不定期地在青年學生中開展針對性的教育活動和咨詢服務,引導和教育樹立正確的信仰,組織開展“科教進高校”、“科教進課堂”等相關活動,增強學生辨別是非曲直的能力,大力倡導用科學的理論思想武裝大腦,用辯證唯物的態度去對待學習、工作和生活,尤其要在日常生活中對一些偽科學、真迷信加強防范與戒備。最后,要強化教師的職業道德和科學素養,防止在課堂上傳播星座預測,從而使更多青年人文社科工作者相信科學,不斷提升科學素養。

學校教育機制和招生制度阻礙了人文社科工作者科學素養的培養,應將科普重心轉移到培養個人興趣上來

記者:您覺得目前人文社科工作者的科學素養提高存在哪些障礙?

黃文彬:學校教育機制和招生制度阻礙了人文社科工作者科學素養的培養。受教育水平較高的人文社科工作者科學素養較高,這說明當下通過教育手段對于人文社科工作者提高科學素養至關重要。目前,我國的教育體制仍然以應試教育為主,對學生素質和能力的培養方面還比較薄弱。而高等教育在培養學生的專業素質和技能時,更應該重視基本科學文化素質的培養,使學生在寬厚的基礎上掌握較深的專業知識和專業技能。目前的教育體制將培養科學素養推延到大學階段,而這一時期的人對新事物的好奇心和興趣已不如少年時期,加之大學階段的專業細化,這一時期培養科學素養的成本較高、收益不大。

記者:在少年時期如何提高人文社科類學生的科學素養?

黃文彬:應該逐步改變“重能力、輕興趣”的社會思潮,制定完善的青少年科學興趣培養計劃。社會普遍關心和關注一個人的科學知識、科學能力的培養,卻往往忽視興趣等非智力因素在提高科學素養中的作用和功能。建議針對人在成長成才過程中的心理特點,“寓教于樂”,因材施教。在小學成立各種形式的科技興趣小組,激發學生的科技興趣。在初中開設科普知識課程和競賽,具備條件的學校要定期舉辦科技活動節,引導學生自己組織有關科技知識的報告和展覽等,增強科普工作的實效和吸引力,將科普工作重心轉移到培養個人興趣上來。在高中階段,要為學生準備必要的科技材料,適度開放各科實驗室,根據學生興趣引導其從事自然科學方面的探索。

記者:針對青少年的科普教育是一個系統工程,需要全社會總動員。您對此有什么建議?

黃文彬:政府有關部門要充分利用大眾傳媒資源,加強科學網站和門戶網站建設,提高互聯網的信任度,加大科學期刊的受眾面。一方面,可在大眾傳媒平臺上開辟科技專欄或者科技頻道,建立起科技界、教育界和傳媒之間的聯系;另一方面,可以考慮設立相應的激勵機制,鼓勵和幫助科技人員和新聞記者投身科普工作,對科技界、教育界與媒體之間的協作,對合作成功的典范予以重獎,以此來促進大眾傳媒將科技植入民心,也可極大調動大眾媒體參與科普的熱情和積極性。充分利用互聯網資源,由政府或行業協會主持開辟科技專欄或者科技頻道,建立專門的網絡資源分享科學技術信息平臺,加快建設一大批趣味性和生活性強的科學網站和專業性門戶網站,不斷提高互聯網的信任度。政府和各級組織開展的科普活動,著力培育對科普的認同感和積極性,擴大影響關注和支持,合理布局并切實加強科普場館建設,同時建立大學、科研院所、科技館等定期向社會公眾開放制度,在科技計劃項目實施中加強與公眾對話、溝通和交流,擴大科普工作的覆蓋面和影響力。

原文鏈接:

相關鏈接: