2025年,一項突如其來的政策決定震動了全球高等教育界:美國聯(lián)邦政府以“國家安全”與“公平入學”為名,限制包括哈佛大學在內(nèi)的若干名校招收國際學生,特別是來自部分非盟友國家的申請人。

這一舉措不僅引發(fā)了學術界的強烈反彈,也讓全球學子對“自由女神所象征的精神”深感失望——知識的大門似乎正被悄然關上,自由的象征正背過身去。

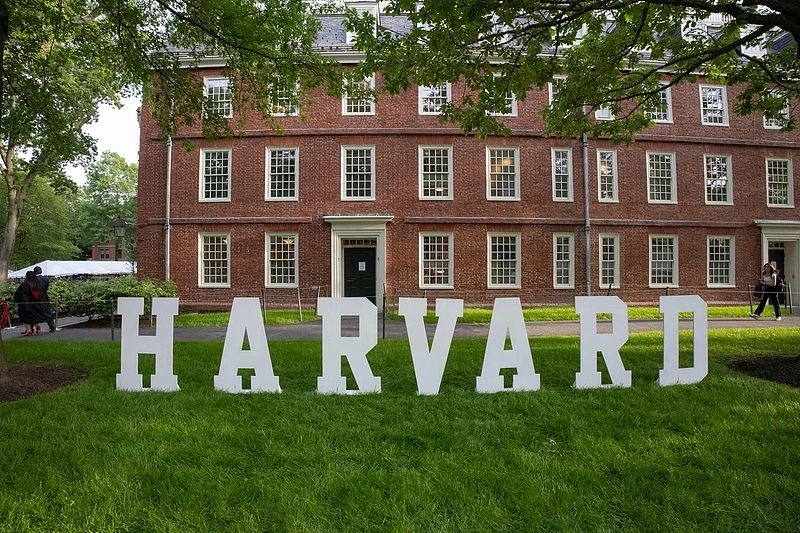

(當?shù)貢r間5月27日,美國馬薩諸塞州哈佛大學校園內(nèi)的哈佛標志)

近年來,共和黨不斷對教育領域下手,試圖挑戰(zhàn)那些被其視為帶有過度“自由派”傾向的高校教育內(nèi)容與理念。多元文化教育(DEI)項目、對歷史敘事的多元解讀,都成為共和黨嚴厲批評的焦點,被其視為過度政治化的學術實踐。

在特朗普競選期間,他多次信誓旦旦地承諾要對高校中的這些所謂“激進”元素進行“清理”。而凍結哈佛資金以及裁撤教育部等舉措,看似是對教育資源分配進行的重大調(diào)整,實則是特朗普“清洗異見”的具體行動。

最近,特朗普政府對哈佛等名校的強硬打壓,表面上源于校園“反猶風波”和學生活動管理,實則反映出其通過行政干預弱化高校學術自主、重塑教育意識形態(tài)導向的深層意圖,試圖將高校轉化為支持政府政策合法性的價值傳播平臺。

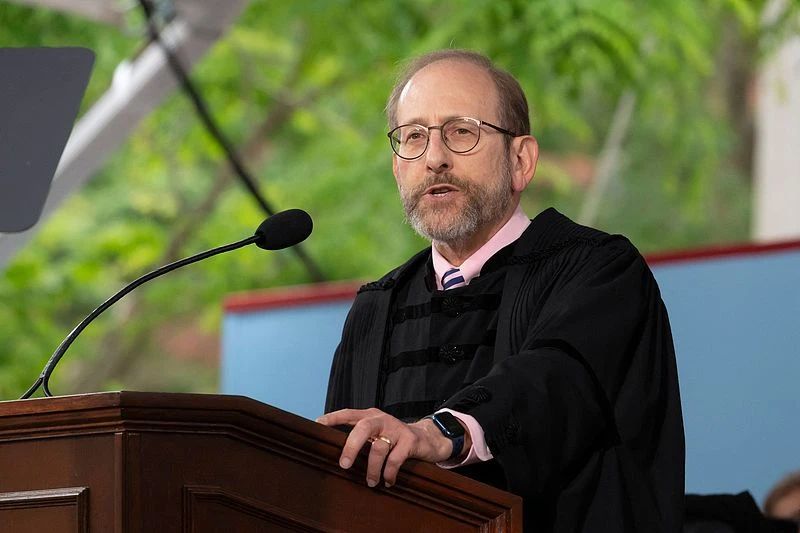

(當?shù)貢r間5月29日,哈佛大學校長艾倫·加伯在第374屆畢業(yè)典禮上發(fā)言)

不僅如此,美國政府的禁令絕非孤立事件,而是其維護全球技術霸權的系統(tǒng)性操作。

近年來,華為5G專利數(shù)量全球第一、DeepSeek的橫空出世徹底刺痛了美國決策層。美國高等教育作為技術創(chuàng)新的策源地,自然成為“科技民族主義”的前沿戰(zhàn)場。美國商務部以“保護知識產(chǎn)權”為由,要求頂尖高校披露與中國企業(yè)的合作細節(jié),并無限泛化所謂“國家安全”概念。

自2018年以來,哈佛大學多次就移民政策、種族問題等議題發(fā)出獨立聲音。此外,哈佛對全球南方國家學生的獎學金支持、與非西方學術機構的合作網(wǎng)絡,也被美國右翼媒體指責為“意識形態(tài)滲透渠道”。

(特朗普資料圖)

從這一角度看,對哈佛大學的打壓是美國制度霸權維護的一部分。美國政府試圖通過“去全球化”的教育政策,控制知識傳播路徑,削弱非美世界對核心技術與價值理念的共享機會,從而構建更為封閉的“技術民族主義”。

于本月早些時候逝世的美國學者約瑟夫·奈就曾指出,“美國在過去80年來取得的成功,也建立在吸引力之上。”哈佛、麻省理工、斯坦福等高校每年培養(yǎng)數(shù)以萬計的國際精英。而今天,美國政府以國家安全為借口打擊國際學生,其本質(zhì)是一種“霸權焦慮下的自我防御型政策”。這一做法不僅無法增強制度韌性,反而削弱了軟實力的根基。

回望1945年《科學:無盡的前沿》報告,作者萬尼瓦爾·布什就主張全球化科研合作,彼時麥卡錫主義雖猖獗,但冷戰(zhàn)時期美國政府仍通過富布賴特項目培養(yǎng)了約6.5萬留學生。而當下,知識領域的“麥卡錫主義2.0”不僅削弱美國高校作為獨立知識中心的權威性,還破壞了二戰(zhàn)后美國主導的學術自由傳統(tǒng)。

哈佛禁令如同一面棱鏡,折射出技術霸權時代的教育扭曲,卻也倒逼人類重新思考:究竟何為真正的智慧共享?

在一個動蕩與不確定并存的時代,真正強大的國家,不應是筑墻者,而應是造橋人。

(作者許嫣然,系中國人民大學國際關系學院副教授)

原文鏈接:[長安街知事]許嫣然:自由女神向后轉