一棟老樓,三段故事,代代傳承。

近70載光陰流轉,

坐標在變,唯有腳步不停。

歲月在變,唯有信念不移。

時代更迭,唯有初心不改。

在人大,你的初心是什么?

“昂首看那邊,勝利就在前邊!”陽光照耀在你我的臉上,“一二·九”的歌聲在校園里蕩漾。2019年最后的日歷正一頁頁減去,時間的質感正穿越歷史的聲軌愈加清晰。初心的份量正交響時代的強音愈加動人。

“不忘初心、牢記使命”主題教育啟動以來,我們守初心、擔使命,找差距、抓落實。從清涼山下到太行山抗日根據地,從河北正定到首都北京,從陜北公學到華北聯合大學、華北大學再到中國人民大學,人大人的初心始終不改。

革命年代,一位位先輩泰斗心懷家國,風云變幻中櫛風沐雨、篳路藍縷。時代潮頭,一代代建設者們砥礪奮進,復興路上,一名名人大人鍛鑄信念。找尋初心,何不穿越時空,在歷史與現在的交匯中去連接他們與我們,在對話與傳承的執守中去連接過去與將來?

為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興的偉大征程上,始終有人大人的光輝身影。為此,我們特別策劃推出系列專題報道,為你講述人大人的初心故事。這是他們的故事,也是你我的故事。

如果把人大人的初心

放在時空坐標中去衡量

——有多長?

那是一生的長度。

吳玉章:一輩子做好事

1878年12月30日,吳玉章出生在四川榮縣,他堅持上進,愛讀史書,少年時期就立志將來要“做點有益于人有益于國的事情”。

88載歲月更迭,他一生堅持革命,堅持辦教育,歷經舊民主主義革命、新民主主義革命和社會主義建設三個歷史時期,最終獲得了黨和國家領導人的高度評價,得到了人民的愛戴。

(吳玉章在開國大典上)

毛澤東稱他是“一輩子做好事,不做壞事,一貫地有益于廣大群眾,一貫地有益于青年,一貫地有益于革命。”這正是他一生的寫照。

一生治學,吳玉章為發展中國歷史科學做出了重大貢獻。

一生革命,吳玉章堅信最后的勝利一定屬于廣大的人民。

一生辦學,吳玉章把教育事業作為革命事業的一部分。

“用心辦好人民的教育”,走過八十余載辦學征程,吳玉章老校長一生身體力行的這句話,仍在新時代的人民大學激蕩起雄渾的回響。

抗日烽火中,為了挽救民族危亡,中國共產黨決定成立陜北公學(中國人民大學前身),專門培養抗戰人才,吳玉章深以為然并積極為其奔走籌備,對如何辦好陜北公學提了許多好意見;解放戰爭時期,他擔任華北大學校長。

(1950年,中國人民大學開學典禮)

新中國成立后,為了適應經濟恢復和建設的需要,中共中央決定成立中國人民大學——這是中國歷史上第一所新型正規大學。吳玉章被任命為校長。

在年輕的中國人民大學,吳玉章從招生問題入手,經過深思熟慮,決定向工農開門。2019年,中國人民大學實施大類招生,12個高層次、跨學科實驗班,16個榮譽輔修學位,“通識+專業+發展”本科人才培養模式是因材施教的最佳沃土。

吳玉章一向重視教師隊伍的建設,為提高教師教學水平和教學質量,他主張教學相長。2019年,學校實施“新生導師引航計劃”,為每一名本科新生配備成長導師,實現一對一精準輔導、全方位關心、和學生心貼心交朋友……

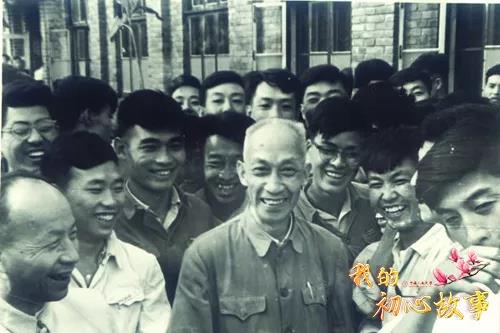

(吳玉章和學生們在一起)

吳玉章堅持從嚴辦學,為學校制定周密的計劃,尤其注重教學計劃的準確與詳實。時至今日,在淘汰“水課”、打造“金課”上下好力氣,在一線陣地建設上下足功夫,仍被列為學校“雙一流”建設的重要內容。

傳承仍在繼續,今天,吳玉章老校長的諄諄囑托:“青年人首先要樹雄心,立大志,其次就要決心為國家、人民做一個有用的人才;為此就要選擇一個奮斗的目標來努力學習和實踐。”依舊激勵著新時代的人大學子不斷砥礪向前。

如果把人大人的初心

放在浩繁卷帙中去衡量

——有多厚?

那是3500萬字的厚度。

戴逸:一生只為修史來

“我在人民大學接受了教育,工作在這里,成長在這里。吳老的言傳身教對我影響很大,他是我心中的旗幟。”

2013年12月17日,著名歷史學家戴逸榮膺第二屆吳玉章人文社會科學終身成就獎,深情追憶老校長吳玉章。當年,人民大學在“鐵一號”舉行第一屆新生入學典禮,戴逸就坐在臺下,親耳聆聽吳玉章老校長的諄諄教誨。

(戴逸在中國人民大學清史研究所舉辦的紀念建所四十周年慶典上致辭)

現任國家清史編纂委員會主任,中國人民大學清史研究所名譽所長,中央文史研究館館員,北京市文史研究館館長;曾任國務院學科評議組歷史組召集人、第四屆、第五屆中國史學會會長,第七屆全國人民代表大會代表等。從事教學科研70年,戴逸先生著述等身,名滿天下。但他總結自己的人生足跡,只是說:“我的一生是讀書的一生,筆墨的一生。”

1961年,北京市歷史學會的一次研討活動結束后,著名歷史學家、時任北京市副市長的吳晗,向一位年輕人透露了自己受周恩來總理的委托正在籌備編纂《清史》的相關事宜。這位年輕人正是當時被看作史學界內前途無量的青年學者——戴逸。

2002年,中國啟動了新世紀標志性的文化工程——《清史》纂修,這是新中國成立以來最大的一項國家級文化工程。素有“清史研究第一人”之稱的戴逸,被任命為這項工程的總負責人。

時隔40年,《清史》編纂的重任落在戴逸的肩頭。那一年,他76歲,已從一個而立之年的參與者變成滿頭白發的掌舵人。他說“能夠參加《清史》編纂,是人生最大的幸運”。

(位于鐵獅子胡同一號的清史研究所)

當代大型《清史》工程,不僅繼承了中國二十四史的傳統,更在工作程序、成書體系方面創新頗多,不僅修史,還做了大量的檔案文獻整理工作。在此情形下,《清史》工程編輯了《清代詩文集》四千種,共八百冊,此一數量就已經超過了《四庫全書》。這是中國歷代編史中所沒有的。這是一項極為艱巨卻又極為重要的工作。戴逸先生克服了各種各樣的困難堅持做下去。

(戴逸在書房)

經過十余年漫長而艱苦的工作,這部由國內2000多名清史學者共同參與完成的多達3500萬字的《清史》,已進入最后審稿階段。

戴逸先生畢力于清史,他說,“清史是我的專業,我把畢生的精力都貢獻給了它,可說是寢于斯、食于斯、學于斯、行于斯。清史是我的理念之歸宿,精神之依托,生命之安宅。”

如果把人大人的初心

放在時代脈動中去衡量

——有多遠?

那是從我到你的距離。

劉儀軒:篤定初心 勇往直前

“三個月前,作為在開學典禮上發言的新生代表,我坐在人民大學老校區的禮堂里,戴逸老先生在臺上講述著跨越了一個世紀的歷史與初心,學養之厚重,先生之風骨,精神之傳承,讓我很是感動與震撼。

(2019年9月,歷史學院在老校區舉行開學典禮)

于我而言,走進人民大學,是憧憬了多年的夢圓時刻。童稚時對中華歷史的萌動仰慕,年少時對史學知識的如饑似渴,青春時對家國天下的熱血使命,引領著我步步向前,來到這里。好奇,思考,探索,傳承,每一個與歷史相關的詞匯,似乎都可以在這里找到答案。

剛上小學的時候,我迷上了母親購置的《中華上下五千年》。那一段段故事,在我幼小的頭腦里幻化成一幕幕影像。徜徉于其中,我尋找到了自己的快樂,讀更多的歷史故事,也把一個個歷史故事講給更多的人聽。

在歷史的鏡像中,我把故事裝進腦海,也把專屬于一個民族的記憶融于血脈。從厚厚的書卷中,我慢慢發現,歷史從不只是故事,更是民族之根,家國之魂。在開學典禮上,滿頭銀發的戴逸老先生,浸染著百年風霜的一磚一瓦,當歷史與現實在那一刻交匯,一代代人大人生生不息的家國情懷在時代大潮中定格,我有一種強烈的沖動,想要將自己的未來與國家的命運聯系在一起。

(人大校園里的吳玉章塑像)

不禁追問,成為一名史學人,我的初心是什么?

學會沉潛,在繁蕪世界中追求本源;學會尋找,在未知領域里捕捉微光;學會奉獻,在新時代的廣闊天地中續寫先輩們未完的文章。

這是我的答案。”

制作團隊

策劃:孫浩爽 劉曉陽 欣欣蔡 鄭鈺 顧筱竹

本期主筆:劉曉陽

圖片:校史館 信息技術中心 新媒體等

可視化:欣欣蔡 陳曦

欄標:陳曦

設計:欣欣蔡