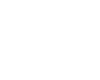

用中國理論闡釋中國實踐,用中國實踐升華中國理論。日前教育部組織中國人民大學編寫的《中國特色社會主義政治經濟學》《中華人民共和國經濟史(1949—1978年)》兩本“中國系列”教材正式發(fā)行。

歷時五年,近百名國內一流經濟學者,70余場研討會,20余份論證報告……兩本教材作為教育部首批“中國系列”原創(chuàng)性教材建設的標志性成果,邁出構建中國經濟學自主知識體系重要一步。

6月20日,構建中國經濟學自主知識體系論壇暨《中華人民共和國經濟史(1949-1978年)》教學研討會在中國人民大學召開。會上,圍繞新出版的“中國系列”教材《中華人民共和國經濟史(1949-1978年)》,“揭示經濟體制與政策演進”“回應新時代中國經濟發(fā)展的核心命題”“解決中國經濟發(fā)展的實際問題”等一系列議題成為學者們關注的焦點。

截至目前,中國人民大學已組織編寫并正式出版兩本“中國系列”教材——《中國特色社會主義政治經濟學》和《中華人民共和國經濟史(1949-1978年)》。新教材面世后,第一時間在中國人民大學、北京大學、上海財經大學、對外經濟貿易大學等高校進行試講試用,引發(fā)師生熱議。

“對學生們來說,新教材扎根中國式現代化實踐,創(chuàng)新了編寫方式和呈現形式,變得更好讀了。”中國人民大學經濟學院教授周文說。

聚焦中國經濟轉型過程中的典型事例,新教材為學生們構建研究框架提供了可資借鑒的有效路徑。“借助‘學科立足點→實踐問題提煉→術語革命→邏輯結構化’四步法,我們得以在學習中將具體的政策實踐升華為具有解釋力的理論范疇。”經濟學院2021級政治經濟學專業(yè)博士生邱賽男說。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹、全面體現習近平經濟思想,是貫穿兩本“中國系列”教材的主題主線。

扎根新中國成立70多年來、改革開放40多年來,特別是新時代以來我國經濟社會改革發(fā)展的豐富實踐,兩本教材總結提煉了一系列具有原創(chuàng)性、解釋力、標識性的新概念新范疇新表述,著力推動原創(chuàng)性實踐向原創(chuàng)性理論、原創(chuàng)性理論向原創(chuàng)性教材轉化。

(構建中國經濟學自主知識體系論壇暨《中國特色社會主義政治經濟學》教學研討會)

從“誰在創(chuàng)新上先行一步,誰就能擁有引領發(fā)展的主動權”到“創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力”,從“綠水青山就是金山銀山”到“把綠色發(fā)展理念貫穿于經濟社會發(fā)展全過程各方面”,從“開放發(fā)展理念”到“中國開放的大門不會關閉,只會越開越大”……《中國特色社會主義政治經濟學》教材編寫組成員范欣說道:“置身中國式現代化的廣闊實踐,中國實踐、中國理論、中國故事賦予‘中國系列’教材蓬勃的生命力。”

“新教材單辟一章,專門分析習近平經濟思想對中國特色社會主義政治經濟學的原創(chuàng)性貢獻。”四川大學經濟學院教授余澳說,“這充分體現了黨的十八大以來形成的中國特色社會主義政治經濟學標識性范疇,如新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局、高質量發(fā)展、新質生產力等。”

“正因為‘有中國特色社會主義偉大歷史實踐作為客觀基礎’,中國特色社會主義經濟學才會實現如此深刻、豐富的理論創(chuàng)新。”兩個月前,《中國特色社會主義政治經濟學》主編、中國人民大學原校長劉偉在構建中國經濟學自主知識體系論壇暨《中國特色社會主義政治經濟學》教學研討會上說:“未來,推動中國經濟學自主知識體系的構建,重要的是要做到把經濟學的理論性與實踐性、思想性與邏輯性、民族性與世界性、科學性與階級性統(tǒng)一起來。

”堅持問題導向、體現中國特色,賦予“中國系列”教材與時代對話的鮮活生命力。

“經濟落后國家如何過渡并建立社會主義社會?如何進行社會主義經濟建設?如何正確認識和處理中國社會主義革命和建設中若干重大經濟關系?”《中華人民共和國經濟史(1949—1978年)》以時間序列為軸,凝練經濟發(fā)展主線、發(fā)展目標、體制運行、建設成就、國際地位提升和人民生活福祉等六個方面,集中體現中國經濟建設和發(fā)展的歷史進程,生動闡述了中國共產黨領導全國各族人民在社會主義革命和建設中所取得的歷史性成就和寶貴經驗。

這本教材的主編、中國人民大學原副校長賀耀敏表示,作為“馬克思主義理論研究和建設工程中國系列”第一部系統(tǒng)闡述改革開放前經濟發(fā)展史的統(tǒng)編教材,該教材牢牢抓住1949年至1978年間中華人民共和國經濟史的歷史主線和發(fā)展主流,深刻回答了中國共產黨領導社會主義革命和建設取得巨大成功的根本原因,力求以歷史連續(xù)性視角貫通改革開放前后中國經濟發(fā)展的整體邏輯,為發(fā)展中國家提供可資借鑒的范式。

“新教材重點突出、詳略得當、文風平實、觀點鮮明,特別是吸收了近年來關于共和國經濟史的最新研究成果。”中國社會科學院中國現代經濟史研究中心主任趙學軍說,“以中國共產黨百年歷史上的三個歷史決議為依據,新教材將經濟學的理論視角與黨史國史的敘事風格有機結合,可以幫助學生樹立正確的大歷史觀,更加系統(tǒng)全面地把握這一階段我國社會主義革命和建設所取得的偉大成就和寶貴經驗。

”邊學習、邊研究、邊修改,貫穿教材編寫組集中研討、分工撰寫、專家指導、集體定稿的全過程。

2019年“中國經濟學”教材建設工作啟動以來,“‘中國經濟學’教材建設高峰論壇”“‘中國經濟學’教材建設專題研討會”等70多場會議先后召開,百余名國內經濟學界、業(yè)界的資深專家共同論證“中國經濟學”教材建設的方向和路徑,先后向教育部教材局提交20多份報告和支撐材料,系統(tǒng)梳理中國經濟理論的獨創(chuàng)性貢獻,“中國經濟學”教材建設的共識在交流中不斷凝聚。

(第二屆“中國經濟學”教材建設高峰論壇)

尺寸教材,國之大者。中國人民大學堅決落實教材建設國家事權,加強黨對教材工作的全面領導,成立由黨委書記、校長擔任主任的教材委員會統(tǒng)籌協(xié)調學校教材工作,緊扣“堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人”這條主線,以高等學校哲學社會科學教材建設重點研究基地為依托,推出全面深化學校教材工作體制機制改革一攬子培育舉措,打造中國原創(chuàng)性哲學社會科學教材“人大品牌”的路線圖逐漸清晰,施工圖也愈加明確。

推動原創(chuàng)性教材及時全面融入課程體系,實現中國自主知識體系建構、原創(chuàng)性教材建設與中國自主人才培養(yǎng)協(xié)同共進,不斷擦亮新時代中國哲學社會科學教材的“人大品牌”,正在建構中國自主知識體系的道路上砥礪前行。